BLOGいのちの博物館だより

10月13日(月・祝)麻布大学いのちの博物館開館10周年記念企画の第1弾として「映像とお話しの会」~ペンギンの目線で視る野生動物の生態~ を開催しました。

講師は、本学獣医学部動物応用科学科野生動物学研究室の山本誉士准教授がつとめました。

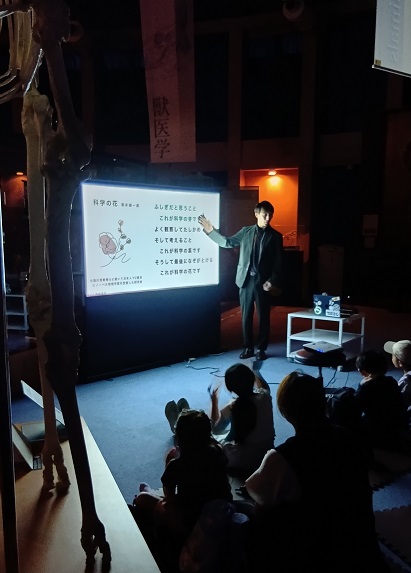

本企画は、山本先生が調査の中で得られたペンギン目線の水中の映像がとても圧巻で、是非この映像を多くの方にご覧いただきたいと、山本先生に懇願し実現した企画でした。展示室の中にスクリーンを設置して、ゾウやキリンなどの骨格標本たちが見守る中、「映像とお話しの会」はスタートしました。

動物に小さなデータロガー(記録機器)を装着し、行動や生息環境などの特徴を調べる研究方法を「バイオロギング」といいます。鳥の研究者の山本先生はこのバイオロギング手法を用いた研究をご専門とし、野生動物の調査や保全、管理に取り組んでおられます。

前半は、マゼランペンギンに装着したデータロガーに映し出された水の中の映像をご覧いただき、バイオロギングという研究手法についての詳しいお話しがありました。海の中の小さなイワシの間を泳ぐペンギンの目線はものすごいスピード感、今までに見たことのない水中の映像に、参加された皆さんは瞬きをする僅かな時間もありません。また、南米パタゴニアでの調査の様子や、データロガーを装着するために動物を捕獲する様子、動物にストレスがかからないように手際良く装着し、放すという一連のお話しも、とても興味深いものでした。

後半は、動物の研究というお仕事について、先生ご自身の体験談も交えたお話しがありました。

「無人島で野原に寝る」「転げ落ちたら命を落としてしまうほどの断崖絶壁で、命綱をして動物を捕獲する」という緊張感も感じる過酷なお話し、また「調査の時にはたくさんのレトルト食品を持参する」「調査の間は何日もお風呂に入れない」という調査中のリアルな生活のお話しに、子どもたちは驚きと好奇心でいっぱい、印象に残るお話しだったことと思います。

動物の調査は大変地道で、20年、30年後くらいにようやく結果が出るということも決して珍しいことではなく、大変長い年月がかかることであり、そのため、研究者は次の世代の研究者に成果を繋げるために、研究を行っているということ。

こんなに過酷で地道な動物の研究をなぜ研究者たちは続けるのか。

それは、「時に、日常では目にすることができない、特別な光景に出会うことができるから」そして、やはり「動物が好きで、守りたいから」というお話しは、動物の研究者になりたいと参加してくださった子どもたちの胸に、静かに強く響いたのではないでしょうか。

最後に、日本人で2番目にノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎先生の言葉をご紹介されました。

ふしぎだと思うこと これが科学の芽です

よく観察してたしかめ そして考えること

これが科学の茎です

そうして最後になぞがとける これが科学の花です

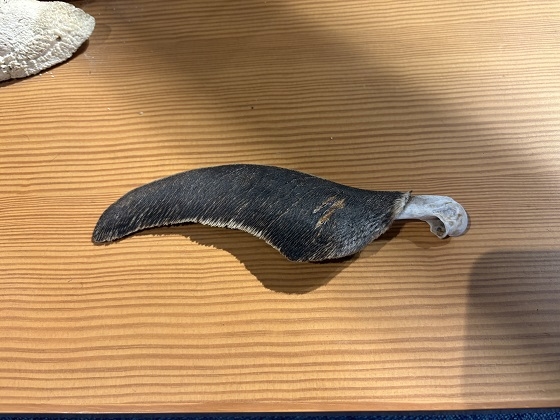

(参加者の皆さんが実際に触り観察をした本物のペンギンの翼)

(「動物たちのいのちを守るために動物たちのことを知る」お話)

(国内でこどもたちと共にウミガメの調査をする山本先生)

この会に参加された方からいただきましたご感想を、抜粋して紹介させていただきます。

ーーーーー

大変貴重な映像とお話しをありがとうございました。ペンギン目線の映像は特におもしろく、魚を採る様子、氷の下の風景など驚くばかりでした。先生のお話しはお子さんたちにもわかりやすく楽しかったです。野生動物の研究の大変さと楽しさが伝わりました。博物館の標本に囲まれたスペースで大学の先生ならではの映像とお話し、とても素敵な時間でした。(60代)

ーーーーー

またはくぶつかんに行ってみたいです。そして、わたしのしょうらいのゆめは、ペンギンのけんきゅうをすることです。ペンギンのお話を聞かせてくれてありがとうございます。(10歳未満)

ーーーーー

ペンギンが実際に泳いでいる姿の速さが水族館で見るより速いことにビックリしました。実際に研究されている所等、映像で見られ説明も分かりやすく楽しかったです。(40代)

ーーーーー

ペンギンのおよぐときがはやくて、水に入るときがジャンプしていてすごかった。とりの足にカメラをつけて、えいぞうをとってけんきゅうしていたのがすごいと思った。(10歳未満)

ーーーーー

ペンギンの生態についての解説に留まらず、生物を研究するとはどういうことなのか(手法、研究する意義など)ということまでご説明いただけて、非常に勉強になりました。ペンギンの暮らしぶりや雌雄による生活圏の違いなど、図鑑などの本だけでは分からないことまで知ることができました。(20代)

ーーーーー

ペンギンの生態についてだけではなく、研究には結構大変なことが伴うのだと先生のお話を聞いて感じました。しかしながら、研究をしていかなければ、守れる命も守れないのだとも考えられて、研究は必要なのだと感じました。(40代)

ーーーーー

日常生活でもただぼーっと見ているだけでなく、疑問を持つことが大事とよく分かった。楽しかったです。(60代)

ーーーーー

ロギングという手法についてのお話が中心かと思っていたのですが、環境保護の前提としての調査、研究のお話もあり勉強になりました。またこのような会があれば参加したいです。(60代)

ーーーーー

こどもと一緒に参加しました。専門家の話しを聞くことができ、とても楽しい時間が過ごせた。内容も分かりやすく説明してもらえ、子どもも親も「へえ~!!」「すごい!!」{そうなんだあ~}と心が動く体験になった。是非また参加して聞きたい内容でした。(40代)

ーーーーー

バイオロギングの詳しい方法や、データロガーをどのように動物にとりつけるのかの方法を知れて、とても興味深かったです。それと同時に、研究の大変さや楽しさが伝わってきました。動画が入っていたりして、どんな動きをしている動物たちを観察しているのかの想像ができて分かりやすく、楽しかったです。そして、ペンギンたち、とても可愛かったです。とても貴重な経験になりました!(10代)

ーーーーー

- いのちの博物館についてABOUT

- 施設案内・開館情報FACILITY

- 展示情報 EXHIBITION

- いのちの博物館だより BLOG

- 学習教材の貸出 LEND A SPECIMEN

- アクセスACCESS

麻布大学いのちの博物館 公式twitter