BLOGいのちの博物館だより

2018年3月27日と28日に「博物館で骨をくらべる」という講座を開きました。

27日には11人、28日には12人の小学生が参加しました。

【目次】

1. 解説

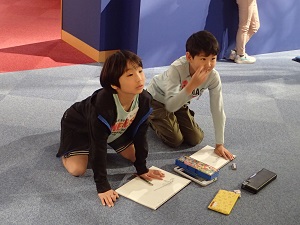

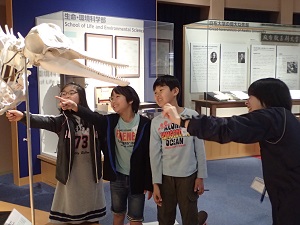

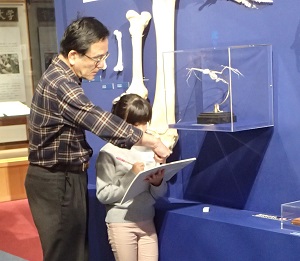

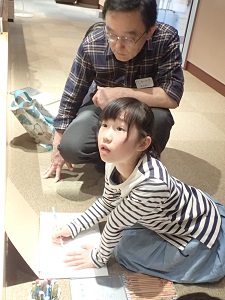

2. スケッチのようす

3. スケッチ作品

4. 感想文

5. 修了証

6. まとめ

※ 読みたい項目をクリックすると、その項目の記事までジャンプします。

■ 1. 解説

初めに骨についてお話をしました。スライドを使ってナメクジを紹介し、骨のない動物がいること、そういう動物は動きに無理があって大きくなれないことを話しました。それからカニを見せて、骨が体の外側にあって、筋肉が内側にある動物(外骨格動物)の話をしました。昆虫をはじめとして地球には外骨格動物の方がたくさんいるという話をしました。それから、ゾウなどを例に、骨だけを見ると生きているのと印象が違うものがいることを説明し、ライオンのタテガミなどは大きく見えるが骨は小さいという話をし、実際のタヌキの頭骨に、紙粘土をつけて彩色した模型を紹介しました。

スケッチをする前に、小さくなりすぎないように、スケッチブックの全面を使うように、最初にどのくらいの大きさに描くかを考えて、バランスをとるようにアドバイスしました。また、骨は白っぽい色をしているけども、光の当たり方で影ができるので、影を描くと、立体感が出ることを話しました。また、少し難しいかもしれないと思いましたが、肋骨を輪郭線だけ描くと、骨の部分と骨がない部分の区別がつかなくなるから、背景は色をつけると骨であることがわかりやすくなるという話もしました。

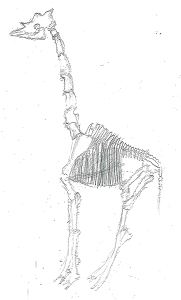

それから2階の窓から展示室を覗いてキリンの目の高さで見たらこう見えるという体験をしてもらいました。

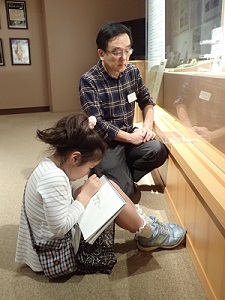

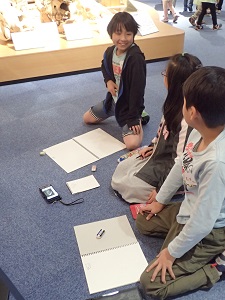

展示標本をひと通り解説してから、思い思いの標本の前で自由に描いてもらいました。博物館の解説活動をしている麻布大学の学生のグループである「ミュゼット」からそれぞれの日に2人が参加して、子供たちにアドバイスしてくれました。

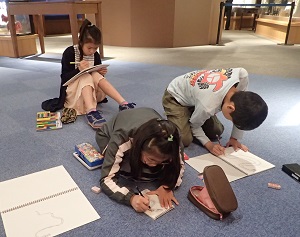

■ 2. スケッチのようす

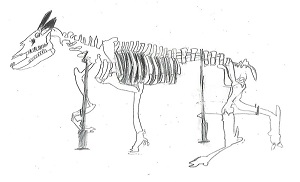

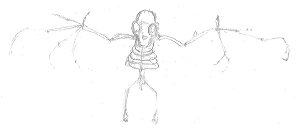

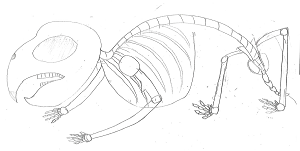

対象動物を自由に選ばせたのですが、意外なことに来館者に人気のあるゾウを選んだ子が一人もいなかったことです。キリンは一人だけでした。どうやら、大きい動物は難しいと思うみたいです。というのは感想文を読むと「コウモリは小さいので簡単だと思った」という文がいくつかあったからです。

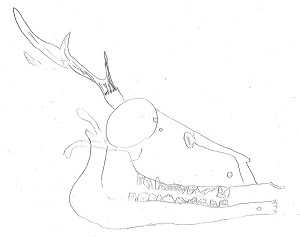

全身骨格でなく頭を選んだ子もいました。

■ 3. スケッチ作品

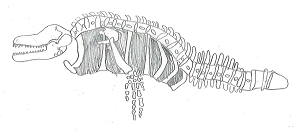

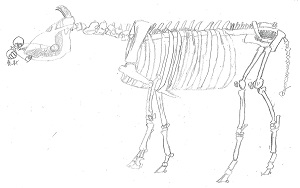

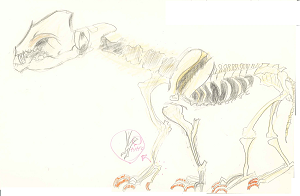

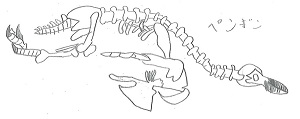

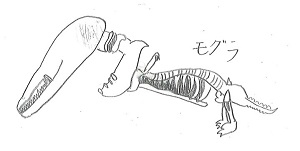

以下、いくつか作品を紹介します(動物の名前はわかりやすくしています)。

■ 4. 感想文

以下に感想文からいくつかを紹介します。

1年女子

わたしはカヤネズミをかきました。さいしょからさいごまであきらめないでかけたから、いいとおもいました。

3年男子

さいしょははくぶつ館にきたときはきんちょうしたけど、友だちがいたのでゆう気がでました。そして絵をかく前にたかつき先生にいろいろ教えてもらいほねの絵をかきにいったら、ほねがいっぱいありすごいと思いました。友だちも一人できてだんだん絵をかくのが楽しくなってきたみたいでうれしかったです。

3年男子

絵をかくのがむずかしいところもあったけど楽しかったです。ほねのことについて教えてもらってはじめて知ることがたくさんありました。ウマのオスとメスのみわけかたもわかって楽しく学べました。ほねをかくとふくざつなところがあっておもしろかったです。

3年女子

コウモリは小さいと思ってかきやすいとおもったけど、あばらぼねや手、足、色々なところがむずかしかったです。コウモリの足や手はうまくかけたけど、あばらぼねがむずかしかったです。

3年男子

ウマのろっこつや足のよごれはかくのはかんたんでした。歯がむし歯に見えました。

3年男子

いつもより動物のことをしれてよかったと思います。もっともっと動物のほねのことをしりたいです。ペンギンの絵は思ったよりむずかしかった。イルカの細かいところがふくざつでむずかしかったです。

4年男子

ぼくはウシをかいてみて、ウシの前歯はきれいに真っすぐのびているけれど、おく歯は太くて少し2つに分かれていたので「おなじ歯なのにすこしずつちがうんだなぁ」と思いました。大きいウシはほねも大きいからかきやすいと思ったらおおまちがいで、じっさいには形や大きさなどがむずかしくて大変でした。

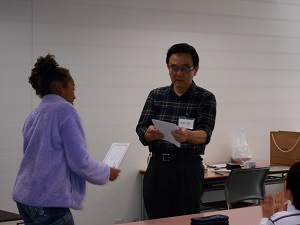

■ 5. 修了証

最後に「修了証」を手渡し、記念撮影をして講座を終わりました。修了証には私が描いたオリジナルの動物イラストを添えました。

■ 6. まとめ

今回は小学3年生が多かったこともあってか、無邪気で明るい雰囲気でした。学年を考えると、スケッチがとても上手でした。そしてアドバイスしたことを作品に反映してくれました。できた作品にも感心しましたが、1時間ほどの時間を集中したまま食い入るように標本を眺めて一生懸命描いているのにも感心しました。もう少し時間をとってもよかったかもしれません。

学生がアドバイスしてくれたことで、子供たちがリラックスしたのもよかったと思います。

上席学芸員 高槻記

- いのちの博物館についてABOUT

- 施設案内・開館情報FACILITY

- 展示情報 EXHIBITION

- いのちの博物館だより BLOG

- 学習教材の貸出 LEND A SPECIMEN

- アクセスACCESS

麻布大学いのちの博物館 公式twitter